Application Note: Ronar-Smith® F-Theta Scan Lens - scan lens

Innanzitutto, che cosa è la Visual History ? Navigando in Internet, una prima risposta la possiamo trovare nelle enciclopedie online.

Nell’introduzione al volume collettaneo Le fonti audiovisive per la storia e la didattica, Letizia Cortini constatava (nel 2013) come l'Italia fosse penalizzata da « un ritardo incredibile nella diffusione del linguaggio audiovisivo e fotografico nelle scuole di ogni ordine e grado», nonostante che, in ambito storiografico, l’uso delle immagini, sia fisse che in movimento, costituisse ormai una realtà consolidata.

A digital camera illustrates the features of both devices Input and Output It is because being an input device it takes the picture ie takes information and ...

5 Sul Dizionario mondiale delle immagini: la recensione di Jacques Le Golff Une éblouissante anthologie de l'image, sous toutes ses formes et toutes les latitudes, «Le Monde», 14/12/2006.

Fig.5: Medici militari italiani curano un indigeno nel corso della Campagna dell’Africa Orientale Italiana (1940-41). Fonte4. Le fotografie di guerra e di propaganda nei conflitti di ieri e di oggi

Spot LightOutdoor

«L’uso didattico delle immagini, fisse o mobili che siano, non deve limitarsi al loro semplice ruolo illustrativo. Ecco perché diventa fondamentale comprendere come nascono le immagini. Bisogna cominciare da Internet per comprendere che la rete accumula molte immagini provenienti da molti media. E questo comporta la necessità di studiare supporti diversi come: giornali, stampe, dipinti ad olio, sculture e oggetti, film, fotografie, video... La conoscenza tecnica non è necessariamente destinata a portare alla pratica. Permette di differenziare le immagini dalla produzione alla loro fruizione».

«L'aspetto di fantasia collettiva legato a questa operazione fece sì che molti spettatori esprimessero spontaneamente dubbi fin dalla prima trasmissione delle immagini dell’allunaggio da parte della NASA (20 luglio 1969). Queste foto furono accusate di essere state fabbricate in uno studio. Successivamente, un documentario ha giocato su questo sentimento di dubbio attribuendole a Stanley Kubrick (regista di 2001, Odissea nello spazio, uscito un anno prima nel 1968). Il sospetto è quindi consustanziale a queste immagini».

Jane Card propone alcuni esempi di attività di studio relative a illustrazioni antipuritane del periodo di Carlo I d’Inghilterra (1600-1649) e a incisioni del XVIII Secolo, per esplorare gli aspetti della società inglese in quegli anni e per analizzare gli effetti economici e sociali delle enclosures (le recinzioni delle terre comuni indivise nell’Inghilterra del Settecento).

Per Gerverau è oggi fondamentale lavorare su una «storia globale della produzione visiva» che prenda in considerazione non solo gli aspetti creativi (le arti), ma tutti gli usi e la moltiplicazione industriale delle immagini sui media; così come, nell’era di Internet, in cui tutte le immagini si accumulano in modo indifferenziato sullo stesso schermo, è indispensabile, per una loro corretta interpretazione e valutazione, disporre di precisi punti di riferimento: cronologici (quando e in quale contesto?), geografici (dove e all’interno di quale civiltà?) e tecnici (quale tipo di creazione e quale mezzo?).

Il portale della Treccani indirizza il visitatore verso i Visual Studiescon una voce redazionale nel «Lessico del XXI Secolo» (2013) e una voce autoriale nella «Enciclopedia Italiana – IX Appendice» (2015) a firma Roberto Terrosi.

La ricerca vuole fare emergere dalle immagini tutto quello che non è possibile ottenere dalle fonti scritte e orali, evidenziando l’importante funzione comunicativa delle fotografie sui giornali nell’orientare l’opinione pubblica.

La più antica caricatura antisemita conosciuta è un disegno su un documento fiscale inglese del 1233. La caricatura mostra tre ebrei dall’aspetto strano in compagnia di demoni ed evidenzia la somiglianza dei loro nasi a becco.

Fra le cause della sconfitta degli Stati Uniti nella Guerra del Vietnam si citano spesso i media e, in particolare, alcune foto iconiche che avevano mostrato, con una diffusione su scala mondiale, la brutalità di quel conflitto.

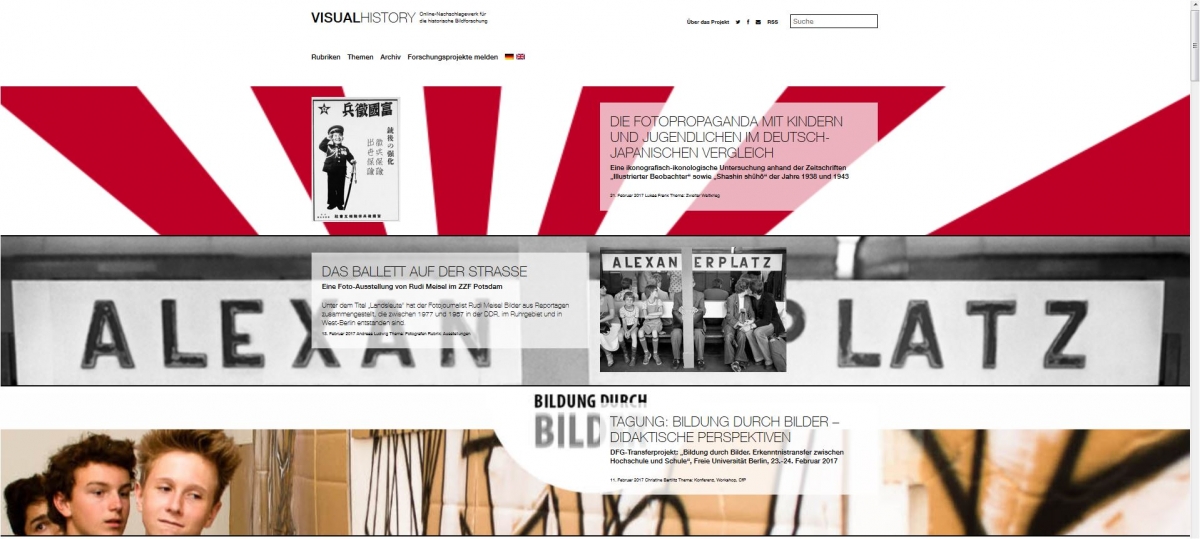

La piattaforma consente di effettuare ricerche per Rubriche (Rubriken): Archivi e collezioni (Archive und Sammlungen), Fonti (Quellenbestände), Progetti di ricerca (Forschungsprojekte), Dossier tematici (Themendossiers), Concetti e metodi (Konzepte und Methoden), Dibattiti (Debatten), Recensioni (Rezensionen); per Temi/tag (Themen) e per Pubblicazioni sulla piattaforma (Archiv).

Fig.12: : Il ritratto dell'SS Oberscharführer Erich Muhsfeldt sul profilo Facebook del Museo statale di Auschwitz-Birkenau Fonte“Ha persino un aspetto malvagio…” Il ritratto dell'SS Oberscharführer Erich Muhsfeldt sul profilo Facebook del Museo statale di Auschwitz-Birkenau“He even looks evil …“ Das Porträt des SS-Oberscharführers Erich Muhsfeldt auf dem facebook-Profil des Staatlichen Museums Auschwitz-Birkenau di Ina Lorenz, 12/10/2015.

L’articolo è completato da un’analisi della produzione cinematografica “amatoriale e di famiglia” e della sua rilevanza storiografica.

Tuttavia, i mezzi – la Lim in particolare – e la didattica a distanza hanno invitato molti a inserire immagini nelle loro lezioni; e, a volte, vengono dati compiti che le richiedono, come produrre un ppt su un determinato argomento. Quindi, anche da questo versante, le immagini entrano nella scuola.

Zicola, dopo avere constatato che l’uso delle immagini nell’insegnamento della storia è cresciuto notevolmente negli ultimi trent’anni, illustra un progetto pedagogico su questo tema.

(Plotting maps and mapping minds: what can maps tell us about the people who made them) di Evelyn Sweerts, Marie-Claire Cavanagh, in «Teaching History», 31/08/2004. Articolo citato in Lo studio in classe delle fonti storiche di Francesca Vinciotti, in «Historia Ludens», 2014.

Baynham utilizza gli album di famiglia per mostrare ai propri studenti (Year 9) i diversi quadri di vita degli ebrei, prima, durante e dopo la Shoah, nelle differenti nazioni, scardinando così i luoghi comuni nella rappresentazione del mondo ebraico fatti propri e diffusi dal regime nazista.

La narrazione può essere realizzata col metodo dell’historytelling. In questo caso, ha bisogno di una arche-tipizzazione dei profili dei singoli personaggi da inserire nel “viaggio dell’eroe”, cioè in una struttura narrativa che metta in discussione una certezza iniziale del personaggio. La struttura ha diversi passaggi, dei quali non è possibile tenere conto in questa sede. Con questa avvertenza, una traccia narrativa potrebbe essere questa:

- Ci sono delle carte che sono presenti in più gruppi? Questo vuol dire qualcosa rispetto alla loro importanza?- Ci sono dei temi che si giudicano più importanti degli altri? Per quali motivi?- Ci sono dei temi che appaiono del tutto accessori, rispetto al processo complessivo della Rivoluzione industriale?

All it takes to set up and install a searchlight is one call to us! We’ll help determine the best searchlight for your event. Because they range in size and wattage, searchlights use either direct power or a generator to power the light beams. But that’s why we’re here. We’ll take care of all the details, you have an event to host!

Anita Pisch analizza i manifesti di propaganda di Stalin sia da una prospettiva iconografica che iconologica, impiegando la metodologia utilizzata per la prima volta da Erwin Panofsky.

Immagino che la sera, quando si tirano le somme, i capi contino le bombe lanciate sulla testa del nemico, i razzi scagliati, i nemici ammazzati (militari o no, vanno tutti nel mucchio) e le immagini condivise. Trecento razzi, dice uno; duecentomila condivisioni, dice l’altro. Il capo (o il team delle teste pensanti) approva, decide la strategia per il giorno dopo. Vaglia le immagini che hanno avuto più successo: la mamma straziata, la bambina che cerca i libri fra le macerie, il mucchio di cadaveri. Soggetti che una guerra produce con generosità. Non importa come siano state realizzate: se da un reporter coraggioso o da una persona qualunque con lo smartphone, o da un fotografo embedded. Si tratta di individuare quelle che funzionano di più, che hanno iscritto più gente al proprio fronte interno globalizzato. Non importa il motivo per il quale, domani, uno le condividerà: per informare, testimoniare, vendicarsi, indignarsi, chiedere la pace e la fine del massacro. Domani, ognuno combatterà con le sue armi. Uno con il lanciarazzi e l’Ak47, il Raphael o l’Iron Dome. L’altro col tasto “condividi”.

Fra le cause della sconfitta degli Stati Uniti nella Guerra del Vietnam si citano spesso i media e, in particolare, alcune foto iconiche che avevano mostrato, con una diffusione su scala mondiale, la brutalità di quel conflitto.

«La caratteristica di questo evento consiste nella sua stratificazione nel tempo, che ha creato una catena di immagini in movimento/fisse. Lo stupore per l’accaduto è il prodotto di diversi fattori: l'incredulità in un paese che non ha mai conosciuto la guerra sul suo territorio (a parte la guerra civile), e i cui media sono polarizzati al suo interno senza una reale apertura verso il mondo; l'incredulità anche degli spettatori internazionali per i quali New York è un'ambientazione cinematografica familiare. Soprattutto non deriva dalle immagini stesse (povere, "grezze", tipico del registro delle dirette televisive), ma dalla successione delle sequenze, cioè dalla sceneggiatura dell’evento. Ciò contrasta completamente con le vecchie rappresentazioni degli attentati in cui erano visibili solo le conseguenze dei danni».

La prima considerazione è quasi automatica. Le immagini di guerra fanno parte della guerra. Da sempre. Da quelle graffite nelle grotte neolitiche, a quelle dei raffinati decoratori della ceramica greca, ai bassorilievi romani, ai monaci che adornavano i loro manoscritti con teste mozzate, combattimenti e città sotto assedio: non proseguo una lista che molti saprebbero completare meglio di me. Ritorno, invece, sulla frase di sopra, perché non è a effetto. Le immagini di guerra FANNO parte della guerra, e lo hanno fatto da SEMPRE. L’eroe che uccide, è il campione che ci libera dai malvagi. Noi lo vediamo in azione e ci esaltiamo nella sua ammirazione. E se quella scena la vedono gli altri, i nemici, che stiano ben attenti, rappresentati come sono nella loro prostrazione umiliante. Tutta un’altra storia, invece, se sono loro a uccidere. In questo caso diventano barbari e feroci, e noi le vittime innocenti che suscitano compassione. Sono tanto cattivi, che uno non può non condividere il fatto che bisogna proprio ammazzarli.

Give people a lighted path to your front door with the lights that get them to look forwards, backwards and all around. Everyone will be wondering what is going on when you use giant searchlights at your location.

«Nel corso del commercio europeo e dell’espansione coloniale a partire dalla prima età moderna, si sono aperte agli europei nuove opportunità di sperimentare lo “straniero” e lo “sconosciuto” al di fuori del loro continente d’origine. I resoconti di viaggio si affermarono rapidamente come un genere letterario popolare tra la borghesia europea. In un'epoca in cui i viaggi verso gli altri continenti erano riservati solo a pochi, questi hanno plasmato in modo significativo la visione di molti. […] Mentre gli scrittori di viaggio nel XVIII e nella prima metà del XIX secolo cercavano di dare enfasi visiva alle loro impressioni attraverso disegni e schizzi, a partire dalla seconda metà del XIX secolo, scattando fotografie, essi potevano produrre immagini apparentemente oggettive. Ciò che veniva raffigurato non era più considerato come l'immaginazione di un individuo, ma come la cattura di immagini veritiere. […] Tuttavia, le fotografie non sono documenti trasparenti in un “linguaggio universale”, ma piuttosto, secondo Roland Barthes, segni semiotici la cui “magia” deriva dal fatto che la loro presunta trasparenza conferisce autorità a diverse interpretazioni».

Del modello di indagine storico artistica di Erwin Panofsky vengono richiamati i tre “passi iconologici” (ikonologischen Dreischritts):

La presa del potere da parte dei nazisti è stata accompagnata da una diffusa mobilitazione delle zone rurali della Germania a favore del nuovo regime. Anche Sülfeld, un piccolo villaggio dello Schleswig-Holstein, fu investito dall'ondata di euforia nazionale innescata dalla vittoria del NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei – Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori) alle elezioni del Reichstag del 5 marzo 1933.

Se è vero che ricordare significa innanzitutto richiamare alla mente le immagini del passato, le fotografie, a partire dalla seconda metà del XIX secolo, hanno plasmato la memoria visiva dell’umanità e il loro dominio sui mass media continua a diffondersi nel XXI secolo con il progredire della digitalizzazione, la trasformazione di Internet in una rete globale e l’espansione del Web.

Le fotografie non rappresentano semplicemente eventi che appartengono al passato, ma fanno parte di un processo comunicativo che, pur riferendosi al passato, agisce nel presente. Le fotografie della violenza, in particolare, puntano contemporaneamente in due direzioni: per gli esecutori (soldati/carnefici) significano l’adempimento di ordini che creano identità; per le vittime (soldati e civili nemici), sono una rappresentazione del loro sacrificio/dovere o della loro impotenza di fronte alla violenza. Secondo lo storico tedesco Gerhard Paul gli autori delle immagini violente del XX secolo erano coscienti del loro potere: «le persone erano state uccise affinché diventassero immagini». Le stesse immagini sono un atto di violenza che continua fino ai giorni nostri e che si ripete nelle guerre del XXI secolo, dove le immagini sono altrettanto efficaci quanto l’uso delle armi, poiché esse «non ritraggono la storia ma la generano».5

In questo modo gli italiani reimpiegarono una fotografia austriaca, scattata per onorare la memoria di un’uccisione, che al di là delle Alpi venne considerata sacrosanta. Battisti, eroe per l’Italia, era un traditore per l’Impero e - a giudicare dalla letteratura successiva e dalle vicende commemorative in quel di Trento - la questione non si chiuse affatto con la pace di Versailles. Non so quanto quella foto circolasse in Austria. La notizia dei fatti, sì. Ne ho trovato una traccia stupefacente nella mostra Am meine Völker, che si visita alla Biblioteca Nazionale di Vienna. Questa esposizione si apre con l’appello alla guerra di Francesco Giuseppe a austriaci, ungheresi, italiani e alle numerose altre genti dell’Impero, “i miei popoli”, e si chiude malinconicamente con il proclamacon il quale Carlo I, il suo successore, annunciò l’autonomia di quegli stessi popoli, un mese prima della capitolazione del novembre 1918.

Fig.4: “Dove giungla e cultura si incontrano. Un indiano Kampa ascolta il grammofono” di George Miller Dyott, in: Otto Nordenskjöld, Südamerika: Ein Zukunftsland der Menschheit. Natur / Mensch / Wirtschaft, Stuttgart 1927. FonteFoto e cartoline illustrate del Sudamerica nell'Impero tedesco, 1880-1930Indigene und Eisenbahnen, Ruinen und Metropolen. Fotos und Bildpostkarten aus Südamerika im Deutschen Reich, ca. 1880-1930 di Hinnerk Onken, 07/12/2015.

Zur visuellen Produktion von “Flucht” und “Asil” in Pressefotografien der Bundesrepublik di Lisa-Katharina Weimar, progetto di ricerca, 26/09/2017.

Insegnante di scuola superiore catapultato per la prima volta nella didattica a distanza, ho dovuto apprendere in fretta, molto sulla mia pelle e spero il meno possibile su quella dei miei studenti. Gli aspetti negativi sono evidenti a tutti, dalla difficoltà di mantenere i rapporti umani alla grande dilatazione del tempo di lavoro (che sembra essere la norma per tutti coloro che, fuori dalla scuola, fanno smart working da tempo). Ci sono però anche notevoli aspetti positivi: il più interessante è lo stimolo a progettare e a praticare forme di valutazione che evitino il plagio/aiutino/“interferenza esterna”, o comunque si vogliano chiamare le copiature.

Alla Visual culture la (sito in lingua inglese che aggrega informazioni tratte da fonti enciclopediche, dizionari e da altre opere di reference) dedica una voce autoriale assai consistente e ben articolata scritta da Jonathan Beller e pubblicata originariamente nel «New Dictionary of the History of Ideas».

Il Numero 16 (2013) degli Annali dell’Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico (Aamod), Le fonti audiovisive per la storia e la didattica,è stato curato da Letizia Cortini.

Poi però l’idea si è sviluppata, perché ho pensato che quelle immagini potessero valorizzare una delle grandi caratteristiche della Storia: il fatto che, come tante tessere di un mosaico, o pezzi di un lego, i singoli tasselli della storia possono essere combinati diversamente, e tali diverse combinazioni danno origine a “storie” diverse. Di fatto, ho chiesto a ciascuno studente di costruire una sua storia, anzi due. L’espediente di farlo partire per la prima storia non da un’immagine a sua scelta, bensì da quella corrispondente al suo numero d’ordine del registro (ad esempio: fare partire dalla immagine n.1 l’ipotetico studente Aldo Abate), ha fatto sì che la classe, composta da 26 studenti, abbia costruito 26 storie diverse. In questo modo era impensabile scambiarsi suggerimenti, perché ognuno doveva produrre un “pezzo unico”.

«Il regime fascista italiano sperimentò presto il cinema e la fotografia per scopi di propaganda creando non solo un ministero dedicato [Ministero della Stampa e della Propaganda che nel 1937 assumerà la denominazione di Ministero della Cultura Popolare], ma anche un istituto controllato dallo stato, l'Istituto Nazionale LUCE. La guerra d’aggressione italiana contro l’Impero etiope costituì il primo banco di prova di questa “macchina del consenso”. Il regime fascista controllava le immagini per assicurarsi che la campagna militare in Etiopia fosse presentata nella “luce corretta” sia in patria che all'estero. Le immagini [fotografie e filmati] dovevano mascherare la guerra criminale facendola apparire una “missione civilizzatrice”. L’Italia fascista aveva preceduto la Germania nazista nella creazione di un apparato di propaganda finalizzato a “disciplinare” la produzione fotografica e cinematografica. Questo fa sì che si debba dubitare della tesi comune secondo cui i filmati di guerra tedeschi non avevano precedenti al momento della loro realizzazione, costituendo un modello imitato in seguito da altri stati ed eserciti. Si potrebbe invece sostenere che il controllo delle immagini sperimentato dall’Italia nella guerra d'Etiopia fu il vero modello a cui gli altri si ispirarono».

Sviluppa le due tesi seguenti A e B, portando argomenti ed esempi a loro sostegno, in modo da produrre due distinti saggi storiografici.

Gli eventi storici o i diversi aspetti/fenomeni della vita sociale sono spesso rappresentati da poche immagini consolidate che sono passate attraverso un processo di selezione e canonizzazione che è alla base della loro efficacia mediatica.

Questo progetto di ricerca raccoglie le fotografie per la stampa pubblicate in cinque quotidiani e settimanali nazionali nella Repubblica Federale di Germania («Frankfurter Allgemeine Zeitung», «Stern», «Spiegel», «Süddeutsche Zeitung», «Die Welt» - e in alcuni casi «Zeit» e «Tageszeitung») e utilizzate nei dibattiti sull’emigrazione dagli anni Cinquanta alla metà degli anni Novanta.

Dopo la liberazione dei campi nel 1945, gli internati sopravvissuti vengono raffigurati nelle foto scattate dai militari degli eserciti alleati come vittime anonime di un’immane tragedia.

Il primo gennaio 2011 il Museo di Stato di Auschwitz Birkenau ha pubblicato sul suo profilo Facebook una foto di Muhsfeldt. La fotografia ha innescato una marea di commenti.

Un’alternativa ludica consiste nel costruire un memory con queste carte. Si può partire da un minimo di dieci immagini, quindi con trenta carte (ogni immagine = tre carte). Non è necessario che ogni gruppo lavori con le stesse carte. Quindi, utilizzando un solo mazzo di 111 carte si potranno realizzare almeno tre gruppi.

(Bildquellen im Geschichtsunterricht). Diapositive sul tema di Michael Reschke, seminario di studio, Neuss (Renania Settentrionale-Vestfalia), 17/11/2008.

Tra i giovani studenti di quel movimento di contestazione si diffusero ampiamente parole d’ordine, slogan e valori anti-imperialisti e anticapitalisti, largamente influenzati dall’ideologia marxista (C): si contestava apertamente il crescente coinvolgimento degli Stati Uniti nella guerra del Vietnam, durante gli anni della presidenza di Johnson (21), e si prendevano come modelli ed eroi alcuni personaggi di orientamento comunista come Che Guevara a Cuba (17) e Ho Chi minh (27), leader del Vietnam del Nord. Ciò accadde sia negli Stati Uniti sia in Europa, ove il momento culminante fu il cosiddetto Maggio francese, all’università della Sorbona a Parigi, ove gli scontri tra giovani e forze dell’ordine assunsero per giorni caratteri di guerriglia urbana (39).

No. Non ne voglio parlare. Non mi avventuro nella diatriba intricatissima, se questa sia o meno la democrazia cognitiva che tutti aspettiamo. Io voglio solo ragionare sul gesto personale della condivisione.

[Questo esempio è un po’ concentrato, perché finalizzato soprattutto a farti capire come devi muoverti; inoltre ha un numero di immagini maggiore di quello che ci si attende che tu utilizzi.]

Case study comparativo di come tre insegnanti di storia delle scuole superiori negli Stati Uniti usano le arti (pittura, scultura, fotografia, cinema) nello svolgimento della loro attività didattica.

L’articolo di Christine Gundermann intende fornire una breve panoramica del mercato dei fumetti con contenuto storico e presentare le discussioni che hanno accompagnato il loro utilizzo nell’insegnamento della storia.

Fig.7: copertina del volume Dictionnaire Mondial des images a cura di Laurent Gervereau (edizione 2006). FontePostfazione alla ristampa del “Dizionario mondiale delle immagini”Postface à la réédition du “Dictionnaire mondial des images”, Parigi, 2021 (la ristampa non ha poi avuto luogo a causa degli aumentati costi editoriali).

Per rispondere alle modalità di apprendimento simultanee dei “nativi digitali”, i manuali di storia sono sempre più ricchi di elementi iconografici. Elementi che richiedono una didattica specializzata per la loro decodifica ed interpretazione. Maila Pentucci analizza alcuni manuali di storia della scuola primaria al fine di comprendere come le immagini possano essere «portatrici di sapere o invece ingenerare stereotipi e misconoscenze negli alunni».

La piattaforma digitale bilingue (tedesco – inglese) Visual History del Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam (ZZF) propone un indice, Themen, che offre un’interessante panoramica delle diverse aree tematiche, nell’ambito della storia contemporanea, in cui trova applicazione la nuova disciplina storiografica (l’indice non comprende articoli sui media audiovisivi). Una panoramica che, pur facendo prevalentemente riferimento ai contributi degli storici tedeschi, può, tuttavia, considerarsi egualmente rappresentativa dei più generali orientamenti a livello internazionale degli studi e delle ricerche della Visual History dal 2013 (anno di attivazione della piattaforma) ad oggi.

Gli insegnanti di storia da alcuni anni hanno scoperto i fumetti. Quello che inizialmente era stato considerato un approccio esotico alla cultura popolare ora è diventato un approccio riconosciuto a livello didattico e pedagogico.

► 12. Fare storia con le immagini. Un esempio di lezione inclusiva di Davide Apolloni e Nicoletta Manfrin, Rizzoli Education, 06/10/2020.

(Looking at the past for help in the present: The role of historical photos in middle and secondary history classes) di Jearl Nix e Chara H. Bohan, Georgia State University (USA), 2014.

As with all the 48 Tools battery range your battery terminals are protected and the M12 attachment is no exception. With our specially designed cover panel your ...

1 Sulla Visual History e sulla svolta visiva degli studi storici: A. Prampolini, La Visual History. Che cos’è e quali storie ci fa conoscere, in «Historia Ludens», 10/02/2021, Visual history. L'uso didattico delle fonti iconografiche (sitografia con una prefazione di A. Brusa), in «Historia Ludens», 10/03/2021, La storia nelle immagini. Laurent Gervereau, uno studioso fra public history e didattica della storia, in «Historia Ludens», 18/09/2023; Vedi anche gli articoli di didattica di chi scrive e di Antonio Brusa, pubblicati nella rivista «Visual history».

Alexis Jaoul applica la griglia di Gervereau all’analisi del capitolo Rivoluzioni, Libertà, Nazioni all’alba dell’età contemporanea (1770-1850), pubblicato nel sito (Édubasehistoire-géographie).

Fonti visive che vengono messe a disposizione delle scuole con l’organizzazione di seminari e laboratori, sia online che in presenza, mirati soprattutto alla valorizzazione delle storie locali.

Negli anni cinquanta il clima politico, sociale e culturale nelle società avanzate fu molto teso sia a Est che ad Ovest, influenzato dalla durezza dello scontro a tutto campo di quel decennio, il più aspro della guerra fredda. Anche dopo la fine della guerra di Corea (9), che aveva fatto temere una terza guerra mondiale per di più con le nuove armi atomiche, e dopo la morte di Stalin (2) nello stesso anno, le cose cambiarono solo in parte. Nel mondo comunista, il nuovo segretario generale del partito comunista sovietico Nikita Krusciov (13) avviò la destalinizzazione e pose le basi per quello che venne poi definito il “disgelo” con l’Occidente, ma non allentò il clima repressivo nei confronti dei “paesi fratelli”, cioè gli alleati-sudditi dell’Europa orientale. Lo si vide soprattutto nel 1956, quando fu repressa con i carri armati la rivolta esplosa in Ungheria (14), senza che l’Occidente desse alcun segnale di reazione.

Le immagini entrano nei manuali molto tardi, intorno agli anni ’70 del secolo scorso. Pian piano, invadono prima quelli delle medie e poi quelli delle secondarie superiori. Resta ancora ben chiusa la cittadella dei manuali per l’università, tetragoni a qualsiasi intromissione in un ambiente che è considerato esclusivo della parola scritta.

- Avere un approccio critico ai media. C’è un’educazione ai media alla quale la storia può fornire un contributo specifico. Per valutare criticamente un’immagine, occorre sapere chi l’ha scattata, per quale scopo, attraverso quali agenti è stata messa in circolo, qual è l’uso che se ne sta facendo. Senza queste notizie, l’immagine non riuscirà mai a funzionare come documento che aiuta il fruitore a capire quello che succede. E, mentre diminuisce il suo potenziale informativo, aumenta parallelamente il rischio che si presti a essere ingrediente di un discorso politico, ideologico, o di altro genere. Potremmo dire, allora, che un soggetto è educato ai media non solo quando sceglie per sé le immagini dotate di questi requisiti; ma anche quando se ne fa tramite attraverso la rete.

Dopo la descrizione delle attività, troverete la tabella delle immagini, tradotta in italiano. Come vedrete, ogni immagine è corredata da un titolo e da una breve nota che guida all’osservazione. Conviene stampare le immagini su carta un po’ spessa, e ritagliarle in modo da “giocare/lavorare” con 37 carte.

Fig.2: manifesto repubblicano della Guerra civile spagnola (Bauset, 1936) Fonte2.1 Guerra civile spagnola, Maggio '68, propaganda politica fra le due guerre mondiali.

«Che oggi esista un “mondo delle immagini”, una circolazione planetaria istantanea, un accumulo esponenziale, nessuno ne dubita. Che siamo, per la prima volta nella storia, a contatto con rappresentazioni di tutti i tempi, di tutte le provenienze geografiche e su tutti i media, lo possono vedere tutti. Ma ne traiamo tutte le conseguenze? Molti continuano a difendere le piazze nazionali o le tecniche (pittura a olio o fotografia, cinema o architettura...). Non ha davvero senso quando gli spettatori leggono i giornali, vedono i manifesti, guardano i dipinti in rete e quando i creatori si esercitano nel disegno, scultura, video, fotografia e digitale online contemporaneamente. L'unica soluzione è fornire indicatori cronologici generali che abbraccino l'intero pianeta e tutti i media dell'immagine: una storia mondiale della produzione visiva umana».

L’Europa occidentale ebbe sì importanti aiuti economici dagli Usa, con il piano Marshall, ma quegli aiuti servirono soprattutto a legare gli Stati europei agli Usa (legame poi rafforzato con la nascita della Nato), e a condizionarli politicamente, tanto che tutti quei paesi finirono per avere al potere governi conservatori e filo-atlantici, che emarginarono all’opposizione i partiti di diverso orientamento; inoltre, in ultima analisi gli aiuti del Piano Marshall finanziavano in gran parte le aziende americane che producevano quelle merci.

Le time lines sono uno strumento utile per comprendere gli eventi storici complessi. Nella proposta dei National Archives gli studenti sono invitati ad associare ad una cronologia della Seconda guerra mondiale fotografie dotate di una valenza iconica riferita ai singoli eventi.

La Cortini auspicava, pertanto, che nel mondo della scuola si creassero le condizioni per una utilizzazione «sistematica e consapevole», sia da parte degli insegnanti che degli studenti, delle fonti visive della storia.

È una mostra che ripercorre la storia delle immagini per riflettere e considerare diversamente il nostro universo visivo, scoprendo i messaggi che ci vengono inviati e di cui non sempre siamo consapevoli. Un universo visivo caratterizzato da un «fenomeno unico nella storia: la circolazione esponenziale di immagini e il loro accumulo, che mescola tutte le epoche, tutti i tipi di immagini e tutte le civiltà».

Fig.12: la carestia in Etiopia (1983-1985) FonteLo spettacolo delle crisi umanitarie: usi e sfide delle immagini di vittime lontane Le spectacle des crises humanitaires: usages et enjeux des images de victimes lointaines, di François Robinet.

Un errore, o meglio un travisamento delle tesi riscontrato in un certo numero di elaborati, è stato il seguente: parlare solo dell’Europa orientale a proposito della prima tesi, e solo dell’Europa occidentale a proposito della seconda tesi; ovvero, di fatto, sostenere che la guerra fredda ha pesantemente danneggiato i paesi sotto il dominio sovietico mentre si è risolta in una grande vantaggio per l’Europa occidentale. E’ una posizione certamente sostenibile, e diversi storici lo hanno fatto. Però le due tesi che si dovevano sviluppare erano altre, come sopra riassunto e come emerge dalla traccia di correzione.

IntroduzioneIn tempi angosciosi, nei quali i social network sono invasi da immagini di guerra, vorrei discutere sull’impulso di indignazione e di compassione che mi spinge a condividerle sulla mia bacheca. Ci vorrei ragionare, però, non come cittadino, utente di Fb. Qui ognuno fa la sua scelta. Il tasto “mi piace” serve apposta per sottometterla all’approvazione degli altri. E penso che funzioni, tutto sommato. Ci vorrei discutere come storico e insegnante di storia. C’entra il mio mestiere in questo giro di immagini, mi chiedo; mi aiuta a vedere la questione da un punto di vista particolare, e da questa angolazione mi permette di suggerire qualche riflessione, forse utile per chi fa il mio lavoro?

(Picturing place: what you get may be more than what you see) di Jane Card, in «Teaching History», 31/08/2004. Articolo citato in Lo studio in classe delle fonti storiche di Francesca Vinciotti, in «Historia Ludens», 2014.

Il 10 giugno 1944 a Oradour, un piccolo villaggio nel dipartimento della Haute-Vienne nella Francia centro-occidentale, le SS incendiarono le case e massacrarono tutti gli abitanti.

Un disegnatore danese, Per Marquard Otzen, accosta il disegno del bambino palestinese alla celebre immagine del bambino di Varsavia

Best spotlight for long distance

Lo studio delle vignette può essere un'esperienza coinvolgente per gli studenti ma può anche presentare notevoli difficoltà.

«Nel mondo, la definizione della parola "immagini" è spesso vaga e talvolta si riferisce solo a "seconde immagini", cioè a riproduzioni, a riflessi (la figurazione di un dipinto e non l’oggetto in sé). La parola "visivo" corrisponde all'insieme della produzione umana di immagini ed è quindi più ampia, comprendendo tutti gli aspetti creativi (le "arti"), come tutti gli usi e la moltiplicazione industriale delle immagini su tutti i media, "immagini fisse" o "immagini in movimento". Oggetto di questa scienza è quindi lo studio di tutte le produzioni visive umane fin dalla preistoria».

Osservo invece, in modo molto pragmatico, che per fare almeno due o tre interrogazioni orali significative ad ogni studente in un quadrimestre, servirebbe una quantità di tempo scolastico abnorme, tale da dimezzare, o peggio, il già misero tempo d’aula (le due ore settimanali, cioè circa 50 ore nette all’anno, se va bene). Per tacere della abissale differenza di affidabilità e di significatività tra una verifica scritta che, a fine modulo, esplora tutto il percorso svolto, in modo equanime per tutti gli studenti, e un’interrogazione individuale (dopo la quale, tutti lo ricordiamo dai nostri trascorsi come studenti, per uno o due mesi non si apre più il libro!).

If the focal length of two lenses is the same, the lens with the larger diameter will be brighter. For example, if the focal length is 50mm and the lens ...

Sandra Starke vuole, invece, indagare la produzione di immagini “proprie e autodeterminate” degli ex-internati, utilizzando alcuni esempi riferiti al campo di concentramento di Buchenwald.

For an Exploration of Visual Resources of the History of Imprisonment Photo and Film in Penal Spaces in the USSR (1940–1970) di Irina Tcherneva, in «The Journal of Power Institutions in Post-Soviet Societies», n. 19/2018.

Gli “archivi d’impresa” sono importanti non solo per la ricerca storica ma anche per l’insegnamento della storia nel mondo della scuola.

La voce enciclopedica (che, a giudicare dall’argomento e dalla qualità della sua trattazione, è stata scritta da specialisti della materia, anche se in anonimato) analizza il contributo degli storici tedeschi alla Visual History, soffermandosi in particolare sugli studi e le ricerche di Gerhard Paul (l’autore della voce in Docupedia) e Heike Talkenberger, e sull’influenza del modello d’indagine storico-artistica sviluppato da Erwin Panofsky.

«Il potere delle immagini è molto antico. Da quella che viene chiamata Preistoria, la loro circolazione è intensa. E questo perché gli esseri umani estetizzano l'utile nei loro strumenti e nei loro habitat. Creano immagini e queste creano significati nella loro concezione del mondo. Viviamo da sempre in “immagini materiali”, che produciamo, e in “immagini mentali”. La rottura avviene a metà del XIX secolo con la moltiplicazione industriale delle immagini, a cominciare dalla stampa, dai francobolli, dalle cartoline, dagli imballaggi, dai manifesti commerciali... Poi arriva l'era del cinema e poi della televisione, senza la scomparsa della carta. Oggi è il momento del cumulo delle immagini con Internet. Gli individui, trasmettitori-ricevitori, sono coinvolti in una produzione esponenziale e in una incessante ubiquità, dove la visione indiretta – ciò che viene percepito a distanza – conta più della visione diretta della realtà che li circonda».

Inoltre si tratta di verifiche di tipologie molto diverse l’una dall’altra, proprio perché si adattano alle diverse competenze sollecitate e alle diverse metodologie di lavoro di volta in volta utilizzate. Al riguardo, penso che sia importante variare le tipologie di verifica, e che sia sbagliato somministrarle sempre della stessa tipologia, come se fosse l’unica possibile: nel caso più tipico, la serie delle tre o quattro domande aperte con 10-12 righe di spazio per le risposte, sulla falsariga della tipologia più seguita della vecchia terza prova d’esame.

Non esiste più un tempo di guerra e un tempo di pace nella guerra mondiale mediatica Il n’est plus de temps de guerre et de temps de paix dans la guerre mondiale médiatique

Possibili rimedi per evitare questi opposti rischi, o per limitarli, potrebbero essere i seguenti: fornire una delle tre storie come “esempio già svolto”; oppure, forse ancora meglio, assegnarne una delle tre come prova formativa, domestica, poi correggerla e, sulla base di questa correzione, assegnare in aula lo svolgimento delle altre due.

Fig.11: la presunta orchestra di musicisti prigionieri nel campo di Janovsk nell’atto di suonare il 'Tango della Morte'. FonteIl “Tango della morte”?. A proposito di una foto scattata nel campo nazista di Lemberg/Lviv“Todestango”? Über ein Foto aus einem NS-Lager in Lemberg/Lviv di Dirk Dietz, 24/10/2022.

Fig.11: le torri Nord e Sud del World Trade Center in fiamme dopo essere state colpite da due aerei di linea dirottati FonteGli attentati dell'11 settembre 2001 al World Trade Center di New YorkWorld Trade, la quête du sens.

Joan Santancana Mestre, docente di Didattica delle Scienze Sociali dell’Università di Barcellona, nel suo blog ha pubblicato un laboratorio sulle immagini relativo alla prima parte della Rivoluzione industriale, quella che normalmente nei manuali è identificata come la Prima rivoluzione industriale.

E qui si apre il secondo problema (dopo quello dei manuali). Per usarle come fonti occorre essere ben preparati. Perché le immagini sono le fonti più ingannevoli. Sono facili da leggere molti pensano. Tutti le capiscono si dice (e si aggiunge che nel Medioevo erano la Bibbia dei poveri, dimenticando che c’era sempre un prete che le spiegava). Non è così. Le immagini ti ingannano perché in una prima lettura ti dicono, certo, qualcosa: ma poi, per comprendere che cosa effettivamente ti hanno detto, devi saperle interrogare, confrontare con altre fonti, soprattutto collegarle ad altre informazioni. Altrimenti sarai subalterno di interpretazioni altrui, com’è destino di moltissimi consumatori di immagini, veicolate da vecchi e nuovi media.

Questa caricatura è diventata un’immagine iconica tra gli storici. È pubblicata sul sito web educativo degli Archivi nazionali del Regno Unito.

What is the function of crystalline lens in human eye?

In primo luogo, molte di esse riducono o addirittura azzerano la distanza e/o la differenza tra la fase della verifica e quella dell’apprendimento, tanto che in taluni casi possono essere collocate indifferentemente alla fine del percorso, appunto come verifiche, oppure diventare esse stesse la traccia del percorso di apprendimento per gli studenti, individuale o di gruppo.

In una prima fase si datano le carte. Le date possono essere cercate sia su Wikipedia, sia sulla Treccani ragazzi. Non tutte le carte hanno una data precisa. Di quelle che descrivono dei fatti continuativi (per esempio: il lavoro dei bambini nelle miniere) stabilite in quale momento della cronologia vanno sistemate; di quelle che descrivono dei processi (come la colonizzazione del pianeta), scegliete la data di un evento (per esempio: 1819, l’Inghilterra conquista Singapore) che vi appare significativo.

«Nei viaggi commerciali, nelle spedizioni di ricerca e nello svolgimento di attività amministrative fino alla metà del XX secolo furono scattate numerose fotografie in contesti coloniali ed eurocentrici, che raffiguravano la vita degli abitanti delle zone percorse “come immagini straniere veicolate attraverso i diversi meccanismi di distribuzione e consumo”. Alcune raffigurano scene chiaramente allestite come ritratti di gruppo, battaglie o scatti predisposti in studio, mentre altre si suppone siano istantanee scattate sul campo. Altre sono fotografie antropometriche standardizzate che spesso mostrano le persone raffigurate nude o in costumi apparentemente tradizionali e che servivano come fonte di conoscenza per i ricercatori allo scopo di identificare i gruppi. Le persone raffigurate erano spesso viste come antitetiche alla civiltà occidentale».

Jane Card propone alcuni esempi di attività di studio relative a illustrazioni antipuritane del periodo di Carlo I d’Inghilterra (1600-1649) e a incisioni del XVIII secolo, per esplorare gli aspetti della società in quegli anni e per analizzare gli effetti economici e sociali delle enclosures (le recinzioni delle terre comuni indivise nell’Inghilterra del Settecento).

Le immagini abbondano nelle aule di storia e vengono usate in molti modi diversi. Aggiungono colore al passato stimolando l'interesse degli studenti per la storia; ma possono essere utilizzate più proficuamente per sviluppare la loro alfabetizzazione visiva.

(Alte Welt trifft neue Welt | Bilder der “Entdeckung” Amerikas). Modulo didattico per l’analisi di fonti iconografiche proposto da SEGU (Selbstgesteuert Entwickelnder Geschichts-Unterricht) – Lernplattform für offenen Geschichtsunterricht (2011-2021).

Il 10 giugno 1942, Lidice, distante pochi chilometri da Praga, era stata incendiata e rasa al suolo dalle SS tedesche come rappresaglia all’uccisione di un loro alto ufficiale da parte della resistenza. I suoi abitanti erano stati fucilati o inviati nei campi di concentramento.

«I mass media, la moltiplicazione industriale delle immagini, l’accumulazione di tutti i media, hanno spostato il territorio della guerra. In passato i movimenti delle truppe, la fortuna o la sfortuna delle armi pesavano su un territorio limitato, con un'onda d'urto ritardata. Al giorno d'oggi, alcuni conflitti non sono più globali in termini di estensione nello spazio, ma, prima ancora che abbiano luogo, partecipano ad una guerra planetaria dell'informazione».

Per preparare un viaggio di studio in Polonia e ad Auschwitz, l’autore ha proposto ai suoi alunni una serie di foto dei luoghi da visitare risalenti agli anni dal 1920 alla Seconda guerra mondiale. Le stesse foto sono state poi riutilizzate nel corso del viaggio per orientarsi, ritrovare quegli stessi luoghi e fotografarli.

Nella Germania nazista le immagini di guerra non solo erano state censurate (come già durante il Primo conflitto mondiale) ma anche organizzate/disciplinate da uno specifico apparato di propaganda. E così pure era avvenuto nell’Italia fascista dove i reportage fotografici di guerra erano stati sottoposti ad uno stretto controllo da parte del regime già prima del giugno 1940, in occasione dell’aggressione contro l'Impero Abissino.

Nell’insieme, la verifica ha certamente funzionato, ossia è risultata attendibile e significativa. Gran parte degli studenti ha lavorato bene o abbastanza bene. Essi sono entrati nella logica del costruire due testi argomentativi di segno opposto, dato che di fatto la TESI A chiedeva di argomentare ed esemplificare i danni della guerra fredda per l’Europa, mentre la TESI B chiedeva di argomentarne ed esemplificarne i vantaggi, sempre per l’Europa.

Condividere o no è una scelta personale. Ne ho esposto i miei motivi. Penso che gli autori di moltissime condivisioni ne avranno di altrettanto validi e che se ne possa discutere. In fondo, è il lusso che ci concede lo stato di pace. Quello che so, per certo, è che – essendo una scelta personale – questa non può essere oggetto di valutazione, e quindi di una qualche direttività didattica. Libera per me, libera anche per gli studenti.

C’è infine, una forma di condivisione della quale non parlano mai i guru del web, ma che interessa la scuola da vicino: quella che inzeppa tesine, ppt e ogni genere di elaborato-compito multimediale. Mi capita spesso di vederne, in giro per le scuole. Solitamente i docenti me li mostrano con gli occhi lucenti di soddisfazione. Ne ricordo uno per l’imbarazzo che mi procurò. Era un 25 aprile. Il prof aveva curato, con i suoi allievi, un ppt sulla Liberazione, intitolato Democrazia contro Dittatura. Un montaggio ammirevole, veloce. La musica hard, sparata a mille, commentava una collezione di poveri impiccati, torturati, bruciati vivi, come se ne trovano a bizzeffe nella rete. Immagini scattate dagli stessi boia o con gli smartphone da chi si assiepava a vedere lo spettacolo. Di grande presa emotiva. Osservavo i ragazzi, catturati dai ritmi musicali e iconici. Per quello che riesco a capire era tecnicamente inappuntabile. Per quello che so, era una grave opera di diseducazione.

«Spesso svalutata e percepita come l'emblema del potere della società dei consumi, la pubblicità aggrega convinzioni la cui irruenza sembra senza precedenti. Una mitologia attorno alla natura surrettizia e alle facoltà manipolative della pubblicità è persistita sin dalla sua creazione, alimentata dal discorso antipubblicitario contemporaneo, ma anche da tradizioni teoriche focalizzate sulla natura insidiosa delle logiche commerciali e sulla depravazione culturale che ne deriverebbe. D'altra parte, talvolta è percepito come testimone privilegiato della società e delle sue evoluzioni, o addirittura sede di una creatività traboccante, ai margini dell'arte. Ma la pubblicità è soprattutto un discorso banale e ubiquo: i cartelloni pubblicitari nelle strade o sui mezzi pubblici, le interruzioni televisive e radiofoniche, i banner promozionali sulle pagine web scandiscono continuamente la nostra vita quotidiana. È quindi una profonda familiarità quella che ci lega alla pubblicità, e che spesso ci porta a non interrogarci su queste immagini che ci circondano».

Antonio Brusa Parte Seconda - Laboratorio su una foto iconica: il rapporto col presente. Con un'appendice interdisciplinare di filosofia e storia dell'arte, in «Historia Ludens», 26/06/2020.

Quante volte abbiamo visto i disegni dei bambini in tempo di guerra? Quelli strazianti dei piccoli prigionieri di Terezin e quelli delle vittime degli innumerevoli altri conflitti dell’ultimo secolo? Ci commuovono. Li sentiamo come nostri, quei ragazzini. Ma questo ragazzo e quella rivoltante pedagogia di guerra ci turbano. Ci fanno percepire, a un secolo di distanza, l’enorme differenza che intercorre fra una società che vive in guerra, e una, come la nostra, che non la sperimenta da quasi settant’anni. Quello scolaro è lontano da noi, esattamente come quel fidanzato che, pensando di fare una cosa carina, inviò alla sua ragazza la cartolina postale con un boia e un cadavere.

Sembra questo un problema che tocca con intensità diversa le differenti discipline: mi è parso ad esempio quasi paralizzante per Matematica e Inglese, quasi irrilevante per Informatica, ma qui parliamo di Storia e, per quanto mi riguarda, Storia nel Triennio di una scuola superiore (l’I.I.S. “Blaise Pascal” di Reggio Emilia, con indirizzi sia liceali sia tecnici). Ho definito interessante e stimolante questa sfida non certo perché io ami “giocare a guardie e ladri” con i miei studenti. La questione stimolante è che prove di verifica ed esercitazioni “non copiabili”, cioè per le quali non serva andare su internet né sia decisivo potere sbirciare il libro di testo, devono inevitabilmente andare oltre la semplice assimilazione di nozioni e mettere in gioco le capacità di ragionare nelle diverse forme che il sapere storico chiama in causa. In altri termini, devono essere verifiche di competenze.

Ubaldo Nicola indaga i contenuti della comunicazione visiva in tre manuali di storia per le scuole medie inferiori, rispondendo a domane del tipo: «Quali valori sociali e culturali veicola? Qual è il livello di riflessione concettuale che l’accompagna? Si riscontrano casi di un suo uso mistificante?».

Perché non contribuire a creare un altro fronte interno, a sostegno di quelli – palestinesi e israeliani – che chiedono la pace, l’hanno chiesta in passato, e oggi sono stati messi in minoranza, vittime di nemici e di connazionali? Perché non incoraggiarli con la consapevolezza di avere alle spalle un fronte interno grande e potente?

Explore your creativity with our neon LED light lines and LED tube lights, as their versatile design applications cater to a myriad of aesthetic preferences and ...

Ho somministrato questa prova (come anche la prossima) alcuni anni fa, per cui non posso riferirne gli esiti in dettaglio come per le due precedenti. Ricordo le forti differenze tra chi era riuscito a “entrare nella parte”, cioè ad assumere il punto di vista richiesto, e chi non l’aveva fatto, con esiti, in alcuni casi, inverosimili, ma molto utili da essere riesaminati in sede di correzione. Ad esempio (nella seconda situazione proposta) il doversi mettere nei panni della fidanzata di uno squadrista rendeva inverosimile descrivere gli atti di quest’ultimo in modo “neutro” o addirittura critico, presentandoli come “violenze” o “atti criminali”; è infatti più probabile che quella fidanzata avrebbe esaltato i “nobili e generosi atti” dell’amato che contribuiva a “liberare finalmente l’Italia dalla canaglia sovversiva”, e così via.

Sul sito sono pubblicati i link alle diverse esperienze didattiche promosse e/o supportate dall’Istituto Luce dal 2015 ad oggi.

Sweertes e la Cavanagh hanno predisposto un progetto trasversale storico-geografico per gli studenti dello Year 7 (corrispondente alla nostra prima media) della London Comprehensive School, organizzato in 5 lezioni (una geografica e quattro storiche) incentrate sulla Mappa Mundi (1290) e The Travels of Sir John Mandeville (XIV Secolo).

Sul contesto della prima fotografia etnologicaFreiwilligkeit und Zwang. Eine Diskussion im Kontext der frühen ethnologischen Fotografie di Matthias Harbeck und Moritz Strickert, 28/09/2020.

Large Ceiling spotlights

Nel corso del 2013, l’istituto Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung (ZZF), con sede in Germania a Potsdam, fondato nel 1996 per promuovere la ricerca e l’insegnamento della storia contemporanea tedesca ed europea, ha messo in rete una piattaforma digitale sulla Visual History per fornire informazioni riguardanti le attività degli storici e degli altri specialisti in questo ambito e per pubblicare i risultati dei loro studi.6

Il docente catalano suggerisce di far lavorare gli studenti e le studentesse a gruppi, dando loro il compito di osservare un paio di immagini e di leggere le relative didascalie, invitandoli poi a fare una verbalizzazione di quello che ritengono di aver appreso.

4 Cfr. Michael Sauer,Bilder als historische Quellen, in «Bilder in Geschichte und Politik», BpB, 28/12/2005; Violetta Rudolf,Kontextualisierung oder Eine Fotografie und ihre Geschichte(n), in «Visual History», 07.11.2022.

Il laboratorio è formato da 37 incisioni (illustrazioni di stampo politico, satirico e di denuncia sociale), che rappresentano fenomeni e tecnologie a partire dal 1703.

Christoph Hamann ha pubblicato nel 2007 uno studio sui rapporti tra la Visual History e la didattica della storia (Visual History und Geschichtsdidaktik. Bildkompetenz in der historisch-politischen Bildung).

Si tratta di un compito. Il disegno di uno scolaro di Graz. Molto probabilmente non conosce la nostra foto. Ce lo dicono il paesaggio, l’atteggiamento dei presenti e la forca, disegnata come fanno sempre i bambini. Ha sentito un racconto. Cesare Battisti marcia, vestito da “cacciatore delle Alpi”, come il ragazzo avrà visto in tante sfilate, questa volta verso il patibolo, dove un prete lo attende con un ufficiale che legge la condanna. Non ho nessun elemento per immaginare i sentimenti e i pensieri profondi di quel ragazzo. Ma ne ho qualcuno per ipotizzare un contesto di quel disegno. Siamo in una scuola. L’insegnante avrà parlato della cattura di Battisti, del processo e dell’esecuzione. Ha pensato che fosse suo dovere di educatore e, probabilmente, gliene giunsero esortazioni pedagogiche autorevoli. Poi ha dato le consegne, e l’allievo si è ingegnato per eseguirle. Forse il compito è stato svolto in classe; oppure a casa, dove lo avranno visto i genitori, ai quali il ragazzo potrà aver riferito il giudizio (“visto!”, se leggo bene) dell’insegnante.

Per essere comprese analiticamente occorre studiare il contesto in cui le fotografie sono state prodotte, i canali di distribuzione, la loro ricezione e i cambiamenti di significato che hanno subito nel corso del tempo.Le domande tipiche da porsi in questo caso sono:

Vi ho appreso che, al principio della guerra, qualcuno ebbe l’idea di creare un centro di documentazione al quale i cittadini potessero inviare le loro testimonianze, scritte, visive o materiali del conflitto. Subito il successo fu tale che i depositi non bastavano. Poi, con il declinare degli eventi, l’entusiasmo scomparve e quei centri vennero dimenticati. Furono riscoperti ai nostri giorni dagli storici, che solitamente mostrano grande soddisfazione quando – di un fatto epocale – trovano le testimonianze della gente comune, come questa raffigurazione del supplizio di Battisti.

L'Annale è suddiviso in tre parti: I. Storia, Cinema, Televisione, Linguaggi; II. Il lavoro di alcuni autori nella "arena della storia"; III. Il lavoro nella scuola. Contesti, strumenti e metodologie.

Parte Seconda - Laboratorio su una foto iconica: il rapporto col presente. Con un'appendice interdisciplinare di filosofia e storia dell'arte, in «Historia Ludens», 26/06/2020.

(Krise der Weimarer Republik | Wahlplakat). Modulo didattico per l’analisi di fonti iconografiche proposto da SEGU (Selbstgesteuert Entwickelnder Geschichts-Unterricht) – Lernplattform für offenen Geschichtsunterricht (2011-2021).

Quasi tutte le fotografie di prima della liberazione dei campi di concentramento sono state scattate dalle SS con l'intenzione di presentarli come un sistema gerarchico altamente efficiente e una organizzazione funzionale senza violenze arbitrarie.

Anton Holzer ha usato questa foto per la copertina del suo libro che documenta con una lunga serie di immagini le violenze dell’esercito austroungarico contro la popolazione civile sul fronte orientale. Immagini che dovrebbero entrare a far parte della storia e della memoria del Primo conflitto mondiale accanto a quelle della guerra di trincea sul fronte occidentale, al fine di confutare il mito della presunta guerra "pulita" che non avrebbe coinvolto i civili come vittime dirette delle azioni militari.

• Chi ha scattato le fotografie (un professionista o un dilettante), quando e in quali circostanze, con quali mezzi tecnici e con quali intenzioni?• Sono foto istantanee oppure messe in posa o in scena?• Chi o cosa raffigurano? • Qual è la tradizione estetico-artistica a cui si ispirano? • Su quali supporti e con quali finalità sono state diffuse? • Come sono state recepite dai destinatari?• Sono state modificate o cambiate nel corso degli anni? • Sono state sottoposte a processi di reinterpretazione con attribuzione di nuovi significati?

1. Laurent Gervereau e la Histoire du visuel2. Gli articoli online2.1 Guerra civile spagnola, Maggio ’68, propaganda politica fra le due guerre mondiali2.2 Metodologia e didattica3. Interpretare le immagini: il sito decryptimages.net3.1 Metodologia e didattica3.2 Educazione e immagini3.3 Guerra, Missione Apollo, crisi umanitarie, attentato dell’11 settembre, eventi importanti del XX secolo

Antonio Prampolini ha lavorato a una sitografia internazionale, della quale è uscita la prima parte (Sitografia delle fonti e dei temi di indagine), mentre ora pubblichiamo questa, riservata specialmente alla didattica. Come sempre: non spaventatevi della lingua. Google traduttore il suo mestiere comincia a farlo in modo accettabile, almeno per capire i testi.

Dividete ogni immagine in tre carte, separando il titolo, l’immagine, le osservazioni. Quindi, otterrete 111 carte. Proponete a ciascun gruppo cinque immagini con i relativi titoli e osservazioni. Saranno, perciò, quindici carte ben mescolate. Il gruppo dovrà, attraverso l’osservazione, abbinare correttamente ogni immagine al suo titolo e alla sua didascalia.

► 07. Le immagini nei libri di storia per la scuola primaria di Maila Pentucci, in «Form@re, Open Journal per la formazione in rete», Numero, 2.

High power LED Spotlight outdoor

Una proposta per la scuola secondaria di primo grado (audiovideo + slide) che vuole offrire possibilità di apprendimento della storia anche a studenti con DSA o a chi ha difficoltà ad avvicinarsi alla pagina scritta.

Le immagini artistiche vengono utilizzate come prove storiche per tre scopi: primo, insegnare lo spirito di un'epoca; secondo, insegnare la storia della gente comune, invisibile nei documenti ufficiali; terzo, insegnare il processo di scrittura della storia.

Beller afferma che la Visual culture, intesa come «una componente specifica della cultura in generale, un insieme di pratiche visive o una disciplina accademica» è il prodotto di una nuova considerazione del ruolo delle immagini alla fine del XX secolo in quella che viene definita “società postindustriale”, dove le tecnologie visive dominano nei media dell’informazione. La voce è strutturata nei seguenti capitoli:

È vero. Le cose sono cambiate, ma in modo sorprendente. Considerate una fotografia celebre, quella del bambino di Varsavia. Fu scattata da un gerarca che si voleva far bello alla corte di Hitler; diventò una denuncia del massacro ebraico. Decontestualizzata, si trasformò in simbolo generico di violenza contro i bambini; fino ad essere capovolta, ai nostri giorni e proprio nel gioco ideologico generato dai conflitti vicino-orientali, e costretta a diventare il simbolo dell’oppressione israeliana nei confronti dei palestinesi. Una vicenda complessa e lunga, raccontata da Frédéric Rousseau , che ha portato quella foto, testimonianza di un’azione di sterminio, a diventare un’icona, ormai scollegata dalla sua origine, comprensibile in ogni parte del mondo, adattabile ad ogni situazione violenta. Un’icona globale. (Ilenia Rossini e Anna Vera Sulam Calimani ne fanno delle recensioni esaurienti (http://www.unive.it/media/allegato/dep/n10-2009/Schede/Recensione_Sullam.pdf; http://www.officinadellastoria.info/magazine

Fig.8: unità fotografica dell'US Signal Corps in addestramento (11/06/1942). FonteLe fotografie delle unità americane US Signal Corps durante e dopo la Seconda guerra mondialeFotografie, Staat und Öffentlichkeit: Signal Corps-Fotografien im und nach dem Zweiten Weltkrieg di Annette Vowinckel, 12/01/2015.

(Picturing United States History): sito web del progetto digitale nato dalla collaborazione tra l'American Social History Project e il Center for Media and Learning presso la City University di New York Graduate Center.

(Zeitgeschichte, Visual History und historisches Lernen) di Christoph Hamann in «Lernen aus der Geschichte», 24 gennaio 2012.

Il sito fornisce saggi online, conferenze e lezioni riflessive in aula per aiutare gli insegnanti a utilizzare le fonti visive sulla storia degli Stati Uniti nelle loro classi.

«I movimenti totalitari hanno ripetutamente e intenzionalmente fatto uso del potere energetico/generativo delle immagini nella storia del Novecento. Le immagini del nemico, dell'ebreo nella propaganda antisemita della "soluzione finale" dei nazisti, la messa in scena di manifestazioni di massa (così come oggi quelle dello straniero o dell'islamista) hanno sempre rappresentato [e rappresentano] un invito all'azione».

Una raccolta di fotografie, lettere, ritagli del diario di un giovane soldato tedesco (Walter Kleinfeldt) sul fronte occidentale. La recensione sottolinea come nel volume vengono presentate due categorie di fotografie del fronte di guerra scattate da Kleinfeldt: da un lato, quelle che lasciano deliberatamente fuori dal campo visivo i militari morti o feriti e mostrano invece paesaggi distrutti, fucili abbandonati, alberi bruciati; dall'altro, ci sono le fotografie che rendono immediatamente comprensibile la violenza della guerra sugli uomini, come le immagini di caduti e feriti.

È un progetto dell’Archivio Luce ideato e realizzato nel 2015 da Patrizia Cacciani e Letizia Cortini per diffondere nelle scuole l’educazione al linguaggio audiovisivo e alla sua storia attraverso le fonti fotografiche e cinematografiche dell’Istituto.

Il lesson plan prevede la scelta da parte degli studenti di una fotografia della Prima guerra mondiale nell’ambito delle collezioni del museo e la sua successiva analisi.

I Re Magi: una fonte iconografica per conoscere la storia del Quattrocento. Cosimo de’ Medici, Bisanzio e l’Occidente di Vincenzo Medde, in «Historia Ludens», 03/12/2017.

In questa edizione linguistica, la Visual History viene definita come la disciplina che «considera le immagini sia come fonti che come oggetti indipendenti della ricerca storica»; immagini che possono essere sia statiche che dinamiche, analogiche che digitali. Una disciplina che combina i metodi analitici della storia dell’arte, della filosofia, dell’antropologia, dell’etnologia e della sociologia dei media.

Le immagini fisse e in movimento scattate nelle carceri e nei “campi correttivi” dell’Unione Sovietica tra gli anni '30 e '70 del Novecento.

Agricoltura Industria tessileFonti d’energia Materie prime Condizione dei lavoratori o Questione sociale Urbanizzazione TrasportiColonizzazione

Gianni A(gnelli) Nato nel 1921 a Torino, nipote del fondatore della Fiat, alla morte del nonno nel 1945 (e per la morte prematura del padre, Edoardo), vide condurre l’azienda di famiglia dal manager Vittorio Valletta, per un ventennio: in quegli anni, oltre a fare la “dolce vita”, fece esperienza dirigenziale come presidente della Juventus, fino a quando, nel 1966, assunse la presidenza della Fiat. Negli anni ’70 fu anche presidente della Confindustria. Dalla fine degli anni ’70 affidò la gestione diretta della Fiat al manager Cesare Romiti. Viene intervistato nel 1982, a 60 anni …

(Plotting maps and mapping minds: what can maps tell us about the people who made them) di Evelyn Sweerts, Marie-Claire Cavanagh, in «Teaching History», 31/08/2004. Articolo citato in Lo studio in classe delle fonti storiche di Francesca Vinciotti, in «Historia Ludens», 2014.

Occorre prestare molta attenzione nelle operazioni di generalizzazione, soprattutto quando abbiamo a disposizione una sola immagine. Per giudicare se un’immagine è rappresentativa, infatti, è necessario disporre di una ampia serie di immagini simili e, come abbiamo appena visto, di informazioni provenienti da altre fonti. Se, ad esempio, le foto del 1914 mostrano in diversi paesi europei manifestazioni pubbliche di volontari entusiasti della guerra, non ne consegue necessariamente che lo fosse la maggioranza della popolazione. Chi non era entusiasta era rimasto a casa, e non ci ha lasciato foto che documentino questa sua decisione.4

La guerra non è fatta per le immaginiLa guerre n'est pas faite pour les images, in «Vingtième Siècle. Revue d'histoire» 2003/4 (n°80), pp. 83-88.

/index.php?option=com_content&view=article&id=352:recensione-f-rousseau-il-bambino-di-varsavia-storia-di-una-fotografia&catid=68:fotografia-e-storia )

Anche a Ovest, peraltro, la guerra fredda alimentò un clima molto teso, sia pure in forme e modi diversi. In particolare negli Stati Uniti, all’inizio del decennio esplose una specie di moderna “caccia alle streghe” che prese il nome di “maccartismo”, dal nome del senatore repubblicano Joseph McCarthey (10): egli lanciò una martellante campagna contro spie comuniste, vere o presunte, creando un’atmosfera di persecuzione soprattutto nel mondo della cultura, dell’arte e del cinema. Le vittime più illustri di quell’atmosfera furono i coniugi Julius ed Ethel Rosenberg, (11) processati per spionaggio a vantaggio dell’Urss e messi a morte sulla sedia elettrica nell’estate del 1953, nonostante la mobilitazione a loro favore da parte di un ampio movimento dell’opinione pubblica internazionale.

Dall'inizio del regime sovietico, i manifesti sono stati considerati come un mezzo di vitale importanza per comunicare ed educare la vasta popolazione dei territori dell'URSS. Nonostante lo sviluppo e la diffusione del cinema, il poster rimase, durante gli anni della leadership di Stalin, una forma primaria di propaganda, prodotta sotto uno stretto controllo centralizzato che rifletteva le priorità del regime.

Docupedia-Zeitgeschichte (Docupedia – Storia Contemporanea), l’enciclopedia open access del Centro per la Ricerca di Storia Contemporanea di Potsdam (Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam ZZF) contiene una voce autoriale, a firma Gerhard Paul, dedicata specificatamente alla Visual History.

In Wikipedia troviamo la voce Visual History non nell’edizione in lingua inglese (come ci si aspetterebbe) ma nell’edizione in lingua tedesca.

Indice• Introduzione• Testimonianze da una guerra passata, ancora moderna • La globalizzazione del fronte interno • Il ruolo dell’insegnante di storia

Le immagini abbondano nelle aule di storia e vengono usate in molti modi diversi. Aggiungono colore al passato stimolando l'interesse degli studenti per la storia; ma possono essere utilizzate più proficuamente per sviluppare la loro alfabetizzazione visiva.

Anche nei paesi comunisti si diffusero movimenti di contestazione, che però furono repressi con la forza, come accadde nel caso della cosiddetta “Primavera di Praga”, ovvero il tentativo, da parte dello stesso gruppo dirigente del partito comunista cecoslovacco guidato da Alexander Dubcek (24), di creare un “socialismo dal volto umano”, cioè di attuare riforme: ma nell’estate del ’68 a Praga quel tentativo venne stroncato, così come era accaduto a Budapest, in Ungheria, dodici anni prima, dall’intervento delle forze armate del patto di Varsavia. Il leader sovietico Leonid Brezniev (25), promotore della repressione, formulò in quella occasione la teoria della “sovranità limitata” a cui dovevano sottostare i “paesi fratelli”, ovvero gli alleati-sudditi dell’Europa orientale.

«È giunto il momento di affermare la necessità di una storia generale della produzione visiva umana. Questa esigenza è innanzitutto pedagogica. Nell’era di Internet e dei videogiochi non è più possibile dare ai bambini/giovani indicazioni solo sull’arte o sulle arti. Stiamo vivendo un cambiamento di civiltà e di generazioni e servono punti di riferimento generali in una fase caratterizzata dalla produzione, circolazione e accumulazione esponenziale delle immagini».

(Bilder als historische Quellen) di Michael Sauer, 28/12/2005. Articolo pubblicato sul sito della Bundeszentrale fűr politische Bildung (BpB), l’Agenzia federale tedesca per l’educazione civica, nella sezione dedicata alla Visual History.

Le mappe realizzate in passato, come la Mappa Mundi medievale, possono offrire numerose rivelazioni. Possono raccontare agli storici l'estensione del mondo "conosciuto" in tempi diversi e gli atteggiamenti delle persone verso il noto e l'ignoto.

(L’image et les pratiques d’enseignement en historire en classe de seconde en France) di Alexis Jaoul, in «Revue de recherches en littératie médiatique multimodale», Volume 7, maggio 2018.

Fig.7: Una compagnia di propaganda della Wehrmacht al lavoro (21/06/1940). FonteLe compagnie di propaganda della Wehrmacht e i ghetti nella Polonia occupata“Juden unter sich”. The Propaganda Companies and the Jewish Ghettos in Occupied Poland di Daniel Uziel, 20/04/2020.

A conclusione della lezione, agli studenti viene chiesto di riflettere sul ruolo che in generale le fotografie possono svolgere nello studio della storia.

Anche se i risultati del questionario sono stati molto scarsi (come in questo caso è accaduto, per molti studenti, nei diversi anni in cui ho somministrato l’esercizio), qui non è importante il punteggio conseguito, bensì il fatto che, proprio per essersi dovuti scervellare per scegliere la lettera giusta, e spesso avendola sbagliata, poi in sede di correzione si è capito in quale complessa situazione i propri nonni-coetanei si erano trovati nel 1944. E’ il tipico caso in cui la valutazione ha comunque un prevalente valore formativo, e diventa anzi una potentissima occasione di apprendimento.

Una delle più influenti azioni di propaganda antisemita prodotte nel "Terzo Reich" era basata negli anni 1939-1941 su immagini e rapporti provenienti da vari ghetti nella Polonia occupata. Gran parte del materiale era stato raccolto dalle Propagandakompanien (PK) della Wehrmacht.

Le immagini non riflettono solo la storia. Piuttosto, sono in grado di modellarla come un atto pittorico. Sono testimonianza e giudizio allo stesso tempo. Ciò è particolarmente vero per la fotografia della ragazza Kim Phúc, che, proposta e intesa come “documento autentico” della guerra del Vietnam, è stata riprodotta milioni di volte ed è così diventata un'icona. Come tale, ha condotto una vita propria nella memoria collettiva e ha generato una propria realtà che ha poco in comune con quella originariamente raffigurata.

(per una descrizione più dettagliata dell’historytelling si veda: G. Losapio, Intrecci di storie: l’historytelling nella didattica della storia, in C. Dal Maso (a cura di), Racconti da museo. Storytelling d’autore per il museo 4.0, Edipuglia, Bari 2018, pp. 153-166).

Large outdoor spotlights

1 Sulla Histoire du visuel (Visual History): Antonio Prampolini, La Visual History. Che cos’è e quali storie ci fa conoscere e Visual history. L'uso didattico delle fonti iconografiche, con una prefazione di Antonio Brusa, in «Historia Ludens», 10/02/2021 e 10/03/2021. Vedi anche gli articoli di didattica, di chi scrive e di Antonio Brusa, pubblicati nella rivista “Visual history”.

I francobolli emessi dallo Stato sono “veicoli illustrati” nella “epoca della riproducibilità tecnica delle immagini” (Walter Benjamin) con i quali lo Stato ha diffuso soprattutto nel passato (e diffonde ancora oggi) i simboli del proprio potere, della propria ideologia, della propria storia ben oltre i confini nazionali.

Fig.1: Fig. 1. Popolo liberato, la cui felicità sta per cominciare, incrocia le braccia dopo aver tanto lavorato, disegno caricaturale di Charles Joseph Travies de Villers, che mostra uno sciopero a Parigi Fonte

Le verifiche di cui sto parlando hanno anche altre caratteristiche che ritengo molto positive, anzi di gran lunga più importanti del non essere “copiabili” (o di esserlo poco).

Il popolo Herero: una fotografia iconica della distruzione di un popoloStarving Hereros. Zur Geschichte einer „Ikone der Vernichtung“ di Lars Müller, 19/11/2018.

Fig.10: i primi passi dell’uomo sulla luna (20 luglio 1969) FonteL’allunaggio della missione Apollo 11: le immagini mentono? Alunissons....

Fig.9: soldato ucraino spara dalla finestra di una abitazione FonteImmagini della guerra in Ucraina: un dossier tematicoThemendossier: Bilder des Krieges in der Ukraine di Christine Bartlitz, 06/04/2022.

Per Daniel Uziel, l’analisi del contributo delle Propagandakompanien alla politica antisemita dei nazisti richiede di prendere in esame non solo i materiali visivi, ma anche i contesti storici in cui sono stati prodotti. Ciò include gli aspetti organizzativi, le strategie di propaganda del regime, la situazione di guerra generale e locale.

«I media visivi svolgono un ruolo centrale nel raccontare la guerra in Ucraina, nel documentare e interpretare i crimini di guerra. Il potere delle immagini come forza creativa e di mobilitazione nel processo politico è sempre stato grande in tempo di guerra. Attualmente stiamo trasmettendo la guerra quasi in tempo reale. Ci sono anche immagini e video che sono stati manipolati o presi fuori contesto. Nei media e nell'opinione pubblica si discute sulla veridicità delle immagini. Le guerre non si combattono mai solo a livello locale, ma anche a livello globale con parole e immagini, come dimostrano in modo impressionante i videomessaggi al pubblico mondiale del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj. Tuttavia, probabilmente, è ancora troppo presto per presentare un quadro storico-visivo completo della guerra in Ucraina: le armi non tacciono, le persone muoiono ogni giorno. Non sappiamo cosa accadrà, come finirà questa guerra. I giornalisti si trovano attualmente ad affrontare sfide particolarmente grandi nella gestione del materiale fotografico».

«La produzione visiva umana è considerevole [nella storia dell’umanità]. Prima della scrittura, è una testimonianza essenziale, un “residuo” prezioso. Successivamente accompagna la scrittura o i suoni, e, durante le tre epoche delle immagini industriali dalla metà del XIX secolo fino ad oggi (l'era della carta, quella della proiezione e quella dello schermo), cresce in modo esponenziale. Come pensare che le immagini non siano oggetto di interrogazioni e di conoscenza? In termini pedagogici, imparare a vedere è meno importante che imparare a leggere? In termini di ricerca, possiamo attenerci alla sola “storia dell’arte” separandola dalla questione dei media?».

Ma, domanda che i lettori di HL conoscono a memoria: dove i docenti possono apprendere a usare in classe le immagini come fonti storiche? Un’inchiesta di pochi anni fa, svolta presso 402 insegnanti di storia contemporanea delle nostre Università, ha mostrato che, sì, molti sono convinti che le immagini siano importanti. Ma pochi ne fanno uso nelle loro lezioni, anzi, c’è qualcuno che afferma con franchezza che sono una perdita di tempo (V. Cappi, A. Mignini, Vedere, sentire e ascoltare. L’uso dell’audiovisivo nella didattica della storia contemporanea, in “Studi culturali, 12, 2, 2015, pp. 197-215). Questo fa specie, per una comunità di studio come quella italiana, che vanta esperienze e studiosi notevoli, da un precursore quale Emilio Sereni, fino a Giovanni De Luna, a Alfonso Mignemi e a tanti altri (ne fa una bella rassegna Matteo Stefanoni, Fotografia e storia, in «Officina della storia», 30 marzo 2013). Per non parlare di «Visual History», la pregevole rivista storica, attenta anche alla didattica, diretta da Costanza D’Elia.

Titolo: Il cambiamento del clima politico-sociale tra gli anni cinquanta e i sessanta. Immagini utilizzate: 9, 2, 13, 14, 10, 11, A, B, 22, C, 21, 17, 27, 39, 24, 25 (totale: 13 + 3 extra = 16)

Brusa propone agli insegnanti e agli studenti dei corsi di storia un’analisi di quelle immagini fotografiche attraverso un percorso laboratoriale composto da quattro fasi: Prima fase: lettura della fonte; Seconda fase: Lettura critica e contestualizzazione della fonte; Terza fase: dalle icone ai selfie; Quarta fase: “The American Tragedy”, fra storia e archeologia dei sentimenti.

Sarà un memory originale e impegnativo, perché a tre: scoprire contemporaneamente l’immagine, la sua didascalia e il suo titolo. Memorizzazione assicurata.

Lesson plans e altre risorse didattiche online create dal museo sulla base delle immagini fotografiche conservate nelle proprie collezioni e relative alla Prima guerra mondiale

«Quando le immagini sono tracce tangibili di una realtà, possono comunque essere fonti di informazioni affidabili? Quali immagini potrebbero essere utilizzate da alcuni al servizio di messaggi di propaganda? Dove finisce l'informazione e dove inizia la manipolazione della comunicazione?».

«All’indomani della Prima Guerra Mondiale, in Francia, nei manifesti politici, il futuro si adorna di colori molto diversi. Un futuro "vuoto", caratterizzato dalla repulsione per l'altro diventa un futuro di cancellazione della guerra. Si verifica innanzitutto uno spostamento semantico: si passa dalla mobilitazione dell'odio contro i tedeschi al più virulento antibolscevismo.Anche in Germania, dove la messa in scena dell’odio verso il nemico (francese) non è mai stata così straripante come in Francia (durante la guerra l’accento veniva posto sulla coesione della nazione attorno al Kaiser e al suo esercito, presentati come valorosi cavalieri nel medioevo), l’antibolscevismo si scatena nei manifesti a partire dal 1918».

Ecco: potenti, duttili e globali, queste sono le nuove armi iconiche a disposizione dei signori delle guerre odierne. Il social è uno dei campi preferiti di questa battaglia. Tu clicchi “condividi” e vieni arruolato. Il signore vanterà un fronte interno smisurato, incomparabilmente più vasto dei bacini ai quali si rivolsero le nazioni del secolo scorso.

Luisa B. Nata nel 1946 in Brianza, dopo il liceo si trasferì a Milano, dove frequentò l’Università statale, partecipando ai primi gruppi femministi e poi al movimento del ’68. Dopo la laurea in architettura nel ’71, visse per alcuni di anni in una Comune con altre donne, e fece lavori vari. Nel 1976 entrò in uno studio di design. Nel 1979 si mise in proprio, aprendo uno studio di design e arredamento, e negli anni successivi divenne una “donna in carriera”, con un’azienda che occupa alcuni dipendenti. Viene intervistata nel 1993, a 47 anni …

Quindi, per l’utilizzazione delle fotografie come fonte storica, non ci si può mai limitare alla sola immagine, ma occorre prendere in considerazione altre fonti, che ci permettano di rispondere alle domande appena elencate.3

«Una delle più influenti azioni di propaganda antisemita prodotte nel Terzo Reich negli anni 1939-1941 si basò su immagini e resoconti provenienti da vari ghetti della Polonia occupata. Gran parte della materia prima necessaria per la propaganda antisemita veniva raccolta e consegnata dalle Propagandakompanien (PK) della Wehrmacht. […] Anche se i primi ghetti furono istituiti nella Polonia occupata solo alla fine del 1939, i PK riferirono degli ebrei polacchi mentre la guerra era ancora in corso. Per molti aspetti, questi primi resoconti aiutano a stabilire alcune delle caratteristiche chiave della propaganda nazionalsocialista sui ghetti e sui loro occupanti. […] L’antisemitismo veniva utilizzato per legittimare l'aggressione contro la Polonia, delegittimare il diritto di esistere dello Stato polacco e trasmettere un'immagine negativa della nazione polacca».

Ciò è particolarmente vero per la fotografia della bambina Kim Phúc, che, proposta e intesa come “documento autentico” della guerra del Vietnam, è stata riprodotta milioni di volte ed è così diventata un'icona. Come tale, ha condotto una vita propria nella memoria collettiva e ha generato una propria realtà che ha poco in comune con quella originariamente raffigurata.

7 Gerhard Paul,Das Jahrhundert der Bilder. Die visuelle Geschichte und der Bildkanon des kulturellen Gedächtnisses, in Das Jahrhundert der Bilder. 1949 bis heute, Göttingen 2008, pp. 14-39.

«L'improvviso risveglio delle coscienze a causa dell'invasione russa in Ucraina è sorprendente, poiché tanto gli Stati quanto le potenze commerciali hanno capito da tempo l'importanza delle guerre d'influenza attraverso lo schermo interposto. Questo si è moltiplicato con i social network e la confusione totale dei generi: immagini di guerra e massacri occupano Tik Tok inondato di musica rock, come un video musicale».